1. Umberto Eco dizia que as pessoas que viam a sua enorme colecção de livros, de uns trinta mil volumes (se não me engano, ele até tinha, só para eles, um segundo apartamento em Milão, este que podem ver aqui), se dividiam em dois grupos: o das que diziam «ai, Professor, tantos livros, quantos é que já leu?» e o dos outros, os que sabiam que construir uma biblioteca não é só arrumar na estante os livros que já lemos. É, sobretudo, correr o risco de, um qualquer dia, por uma qualquer razão (por um deslize da mão ou do olhar, por uma súbita pergunta), abrirmos um livro que ainda não lemos. Ou seja, a biblioteca como estado potencial e como contínua humilhação: porque é tão pouco o que sabemos. Nassim Nicholas Taleb, que conta isto num dos seus ensaios, chama a essa colecção de livros por ler uma antibiblioteca: isto é, assumindo (como julgo que ele faz, não sei) que uma biblioteca é algo estático (fúnebre, quase: um cemitério de livros em pé), uma antibiblioteca é, então, uma coisa dinâmica. Só que isso não será tanto pelo que ela permite (o tal encontro aleatório entre livro e leitor), mas pelo valor de futuro que ela ainda conserva: é que, segundo esta lógica, um livro por ler é mais valioso do que um livro já lido. É uma triste lógica, na verdade, e menos romântica, ou menos punk, do que à partida parece: não é, propriamente, que estejamos a desrespeitar a função principal de um livro não o lendo. Não o estamos a antiler: estamos a não lê-lo, a apostar nele, como quem guarda uma garrafa de vinho para nunca a beber. É a lógica capitalista do futuro e do investimento, porque parte do princípio que um livro lido é um livro gasto: é um copo bebido. Por isso, não vamos chamar-lhes, a esses livros por ler, uma antibiblioteca: mas uma biblioteca, só. A minha biblioteca, a lida e a por ler, vai sempre estar cheia de coisas que ainda não sei ou de que já não me lembro.

2. Isto a propósito do seguinte: na semana passada, o Paulo estava aqui indeciso sobre que adjetivo usar para descrever um espelho barroco. Isto é, um espelho com uma moldura sobre-enfeitada, retorcida: como um incêndio de talha dourada (já cá voltamos). Acabou por ficar o adjetivo rebuscado, apesar de ele ter um certo tom pejorativo (o de desnecessariamente complicado: re-buscado, como se por um excesso de procura): mas, na verdade, as outras palavras que usei acima também o têm. (Devo dizer que no dicionário que consultámos uma das definições para rebuscado é «ataviado primorosamente» e foi isso que me convenceu.) Ainda assim, à conta disso, do nosso olhar (turvo, moral) sobre o que é barroco, fui pegar num livro que temos na nossa biblioteca e que nunca tinha lido. Chama-se Barroco, do escritor cubano Severo Sarduy. Podíamos perfeitamente vender cá os livros dele: muitos falam de travestis (no sentido sul-americano da palavra) e de homossexuais, e ele próprio era homossexual. Podíamos, mas estão esgotados. (Chegou a haver uma edição portuguesa de um dos seus romances, Cobra: comprem-no se o apanharem.) Este (outro) livro, Barroco, é uma espécie de ensaio que, por ser francês e dos anos 70, é menos do que mais claro: era o espírito do tempo. Começa por ser uma história da cosmologia, desde os modelos gregos de explicação do universo, vai da geometria renascentista à pintura, arquitectura e poesia do Barroco, passa pelas figuras de estilo e pela psicologia, e acaba (pós-barroca, re-cosmologicamente) com a nova física e as teorias científicas do século vinte, mesmo às portas de Sarduy. É pouco uma história da arte, no sentido mais didático, porque entende que a arte faz parte de um sistema-mundo que não é só social e político: é também o da ciência e da consciência, do muito grande e do muito pequeno.

3. A ideia principal do livro de Sarduy é uma ideia geométrica: o Barroco veio trocar o círculo renascentista pela elipse. É a história de vários e sucessivos descentramentos: primeiro, o que, com Copérnico, tirou a Terra do centro do universo para lá pôr o Sol; e depois, o que, com Kepler, disse que as órbitas dos planetas não eram circulares, mas elípticas. E assim, por duas vezes, o homem renascentista (o homem circular de Leonardo: medida de todas as coisas, braço que desenha o arco) perde o centro, o mesmo centro que justificava a representação em perspectiva: o lugar do olho, o lugar privilegiado do eu. Além disso, para o pensar geométrico do Renascimento, uma elipse é um mau círculo, um círculo torto, repuxado: um círculo que os anjos deixaram cair.

4. «A escrita é a arte de decompor uma ordem e de compor uma desordem», escreve Sarduy quase no início de Cobra. O mesmo barroquismo, a mesma riqueza (ou o mesmo esbanjamento) na forma e no vocábulo está presente na escrita de outros cubanos: José Lezama Lima, Alejo Carpentier, Guillermo Cabrera Infante. Para quê dizer numa palavra o que se pode dizer em dez? Sarduy vai atrás, ao primeiro barroco, e fala da poesia de um dos escritores do siglo de oro espanhol: Luis de Góngora. Tanto que o nome dele virou estilo e insulto: gongórico, no dicionário, vem como outro possível sinónimo de rebuscado. O substantivo, gongorismo:

1. [Literatura] Estilo literário barroco, introduzido por (…) Luis de Góngora y Argote (1561-1627), poeta espanhol, e caracterizado pelo hermetismo e pelo uso exagerado de figuras de estilo, em especial metáforas.

2. [Depreciativo] Estilo afectado em que sobressai a metáfora.

Portanto: é hermético, logo impede a razão (pecado capital). E para isso serve-se (exageradamente: outro pecado capital) de metáforas, mas não daquelas metáforas que, pela força do uso, se tinham naturalizado (e por isso mesmo descodificado) como próprias da poesia: as metáforas que diríamos redondas, inofensivas. Estas ofendem, porque, em vez de revelarem, escondem: separam, não ligam. Aqui, a metáfora é a metáfora sem rede, o salto (às vezes mortal) entre ideias: é da ordem do aéreo. Sarduy dá um exemplo das metáforas de Góngora: em vez de pássaros, cítaras de penas. Neste caso ainda é possível, nem que seja retroativamente, entrever o significado na imagem, mas a que acham que se refere a metáfora grave, de preguiçosas penas globo? Diriam, à primeira, que Góngora está a falar de um mocho? Nesta poesia, pode perder-se a leitura: a comunicação (a função primeira da linguagem) pode ter sido boicotada. É por isso que Sarduy associa a elipse (a figura de estilo: o corte, o salto sobre o nada) ao barroco. Pensem então, décadas mais tarde, na pobre riqueza da talha dourada: madeira e ouro, duas coisas já com fogo dentro. Em Portugal, cobriu-se disso as igrejas: e elas, por uma metáfora dupla, começaram a arder. É a escrita da faca afiada, da cifra: da adivinha. É o jogo puro.

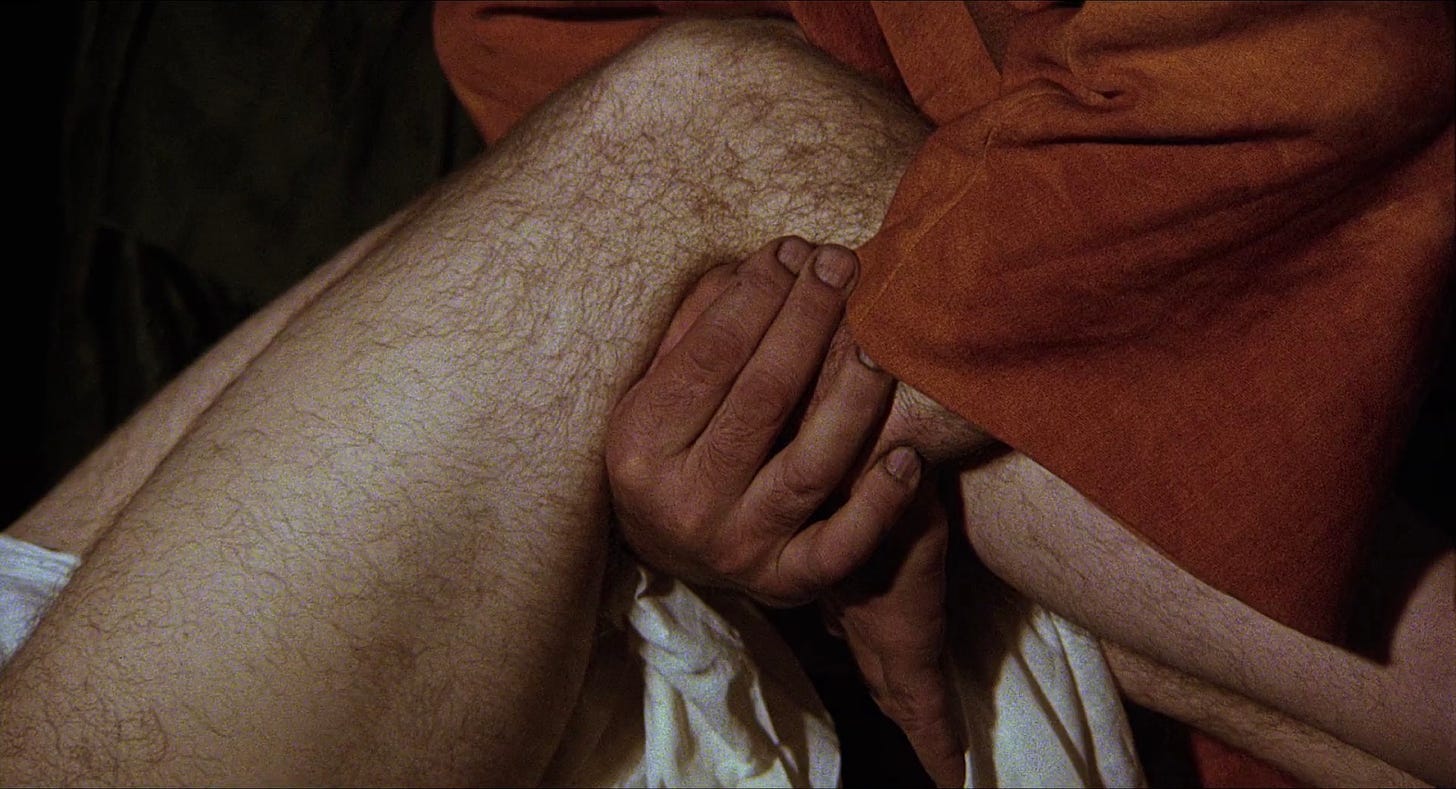

5.1. E o puro teatro. Depois do Renascimento, com o rigor das ordens e dos volumes, e depois da relativa austeridade da Contra-Reforma, a Igreja percebeu que para segurar os fiéis tinha de agarrá-los pelos olhos: pelo espanto preso na boca. A arte sacra queria-se devota, claro, mas pela dor: pela extrema emoção. Mais: à claridade (solar, racional) do Renascimento, o Barroco veio contrapor a escuridão (do susto, do baixo grito, da noite traída pelos candeeiros). A luz é dramática (digo: como se num palco, como se pensada para o máximo efeito), parece apontar com o dedo: e os objetos (os corpos e os panos) são roubados à noite. Por exemplo, e já que é Sexta-feira Santa, um quadro de Caravaggio (homossexual, assassino, pintor): A deposição de Cristo, de 1603-4 (em baixo). Toda a composição é uma queda (e retrata uma queda simbólica: a morte de Deus-homem): um arco de elipse que começa nos braços levantados da mulher, desce pelo rosto do Cristo morto e acaba no chão, no túmulo, no canto inferior esquerdo (o canto sinistro, como lembra Sarduy), os corpos cada vez mais dobrados. É uma imagem instável, como todas as do Barroco. Caravaggio começara por pintar motivos profanos (a fruta, o rapaz) e usava como modelos os miúdos da rua e os homens de pés sujos. Quando lhe encomenda os primeiros quadros, a Igreja vê-os e detesta-os, acha-os demasiado terrenos, demasiado reais: não quer pedintes nos seus altares. Derek Jarman (homossexual, poeta, realizador) re-encena A deposição de Cristo (e, porque deixa o tempo passar, chama a atenção para o esforço da composição: para o tempo real do estúdio do pintor, ou, hoje, para o flash no escuro; dizia eu, Jarman re-encena o quadro), primeiro o todo rectangular e depois partido em planos, e um deles mostra isso mesmo: a terra nas unhas do homem. (A propósito disto, comparem-se as duas versões da Inspiração de São Mateus pintadas por Caravaggio: a primeira, recusada, e a segunda, pendurada numa igreja em Roma. Percebe-se bem porquê: na primeira, o santo não parece santo e o anjo não parece anjo.) Noutros dos seus quadros, como neste, a luz torna-se ainda mais precisa, mais cirúrgica: o braço de uma armadura, um voo de pano, cinco mãos: como se estivéssemos perante o milagre de ver, como se pudéssemos não ter visto.

5.2. (Na arquitectura e na escultura também, claro. Borromini: a elipse no chão da igreja, as fachadas em côncavo, que convidam, preparam a entrada, seduzem. Bernini: a torção, a suspensão, a carne acesa, a pedra leve como o tecido.)

6. Sarduy, em 1974, em vésperas da pós-modernidade, mostra que o neobarroco, o barroquismo do jogo e do teatro, do ornamento inútil, aponta já para o que, por exemplo, a arquitectura pós-moderna vai defender: que se responda a um «porquê?» com um «porque não?». Cito um parágrafo inteiro do livro, porque ele explica bem o programa, hoje, de um possível fazer barroco, dis-funcional: «Que significa hoje uma prática do barroco? Qual o seu sentido profundo? Tratar-se-á de um desejo de obscuridade, de um gosto pelo esquisito? Arrisco-me a defender o contrário: ser barroco hoje significa ameaçar, julgar e parodiar a economia burguesa, baseada numa administração avarenta dos bens; ameaçá-la, julgá-la e parodiá-la no seu próprio centro e fundamento: o espaço dos signos, a linguagem, suporte simbólico da sociedade e garantia do seu funcionamento através da comunicação. Delapidar da linguagem unicamente em função do prazer – e não, como o pretende o uso doméstico, em função da informação –: atentado a esse bom senso moralista e natural – “natural” como o círculo de Galileu – no qual se funda toda a ideologia do consumo e da acumulação. O barroco subverte a suposta ordem normal das coisas, como a elipse – esse suplemento de valor – subverte e deforma o traçado do círculo, que a tradição idealista supunha perfeito entre todos.»

Boa semana,

r