[Antes de começar, relembro que esta segunda-feira, 14 de agosto, vamos de férias. Voltamos no dia 23, mas apenas no horário da tarde: entre as 14h30 e as 19h. Durante três semanas, só cá vou estar eu: que o Paulo vai ganhar dinheiro para outro sítio. Passem pela livraria a dar-me um olá.]

1. Em meados da década de sessenta, o pintor David Hockney foi pela primeira vez ao sul da Califórnia («uma terra solar… de belas pessoas seminuas»): apaixonou-se pela luz e pelos rapazes, mudou-se para lá e passou os anos que se seguiram a pintar piscinas. Mesmo quando estava de volta ao nevoeiro de Londres, tinha nos olhos o azul das piscinas: um azul plano, tranquilo, incomodado aqui e ali por um respingo de tinta ou por riscas de sol, como chicotes a estalar ou cobras ou cachos de cabelo; ou, então, como toalhas azul-celeste manchadas de roxo e de cinza e de preto (bêbadas do vinho do verão). Para Hockney, as piscinas (e as telas, se quisermos) são espelhos que engolem os corpos (como no filme do Cocteau, em que o espelho até salta da moldura depois de engolir o Jean Marais, tão bonito): e que, depois, quando quase lhes falta o ar, os deixam subir de volta aos lábios. Já vos mostro algumas das telas que ele pintou durante esses anos, mas primeiro quero que façam o exercício de as imaginar se não as conhecem já. Quero que pensem no sol a flutuar na água. Como é que se pinta uma piscina (isto é: como é que se pinta uma massa presa, um sólido de água)? E como é que se pinta um corpo nu (um belo corpo de homem) a sair de uma piscina?

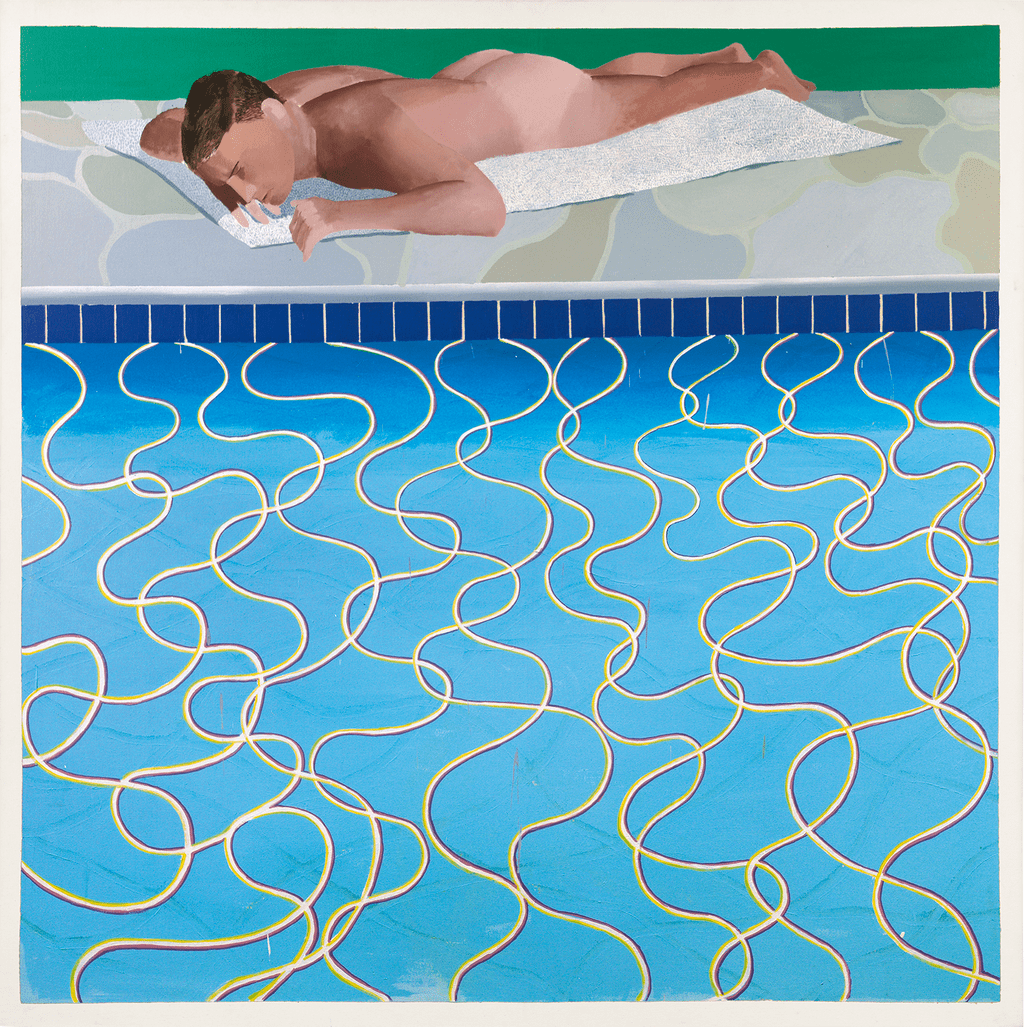

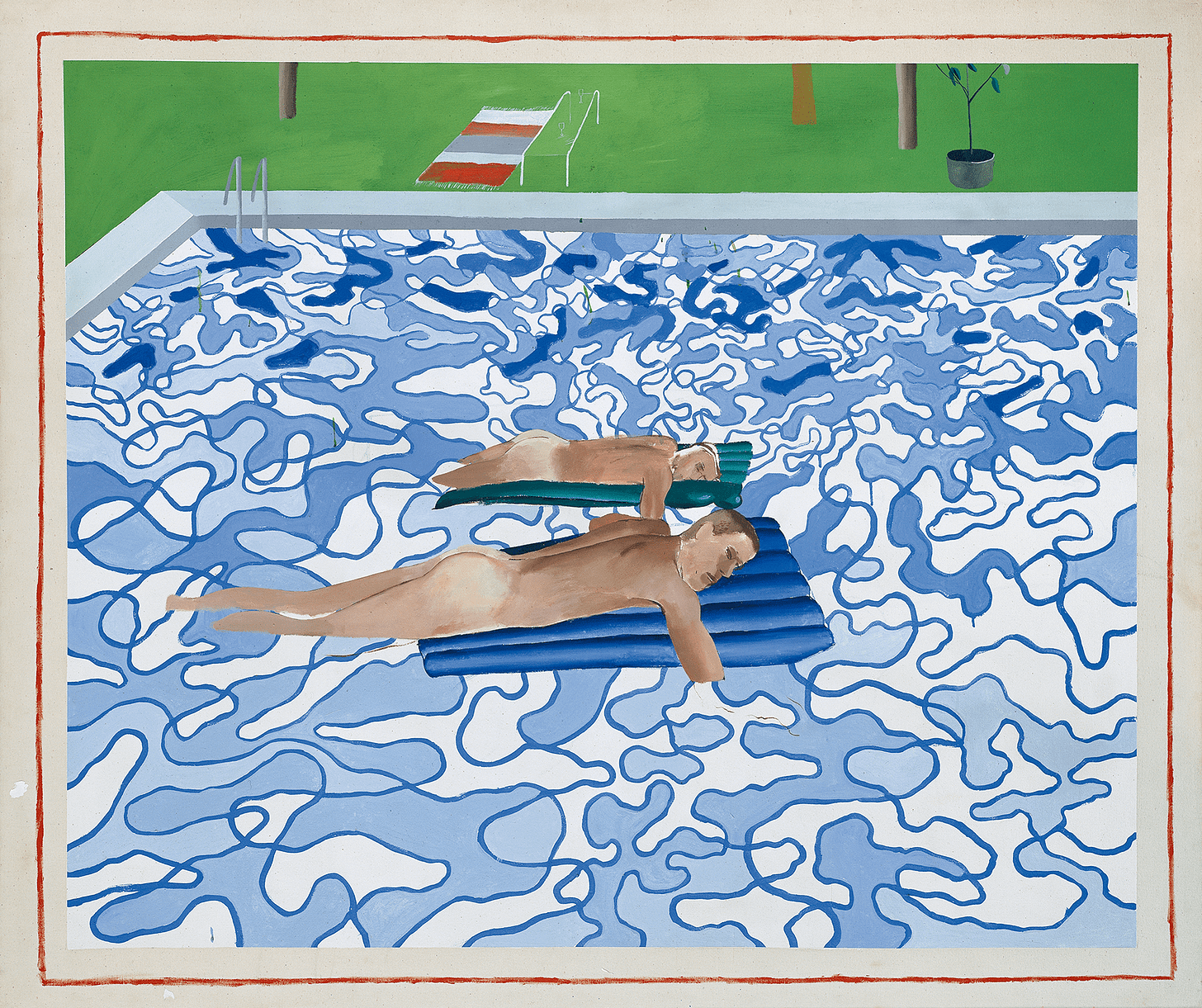

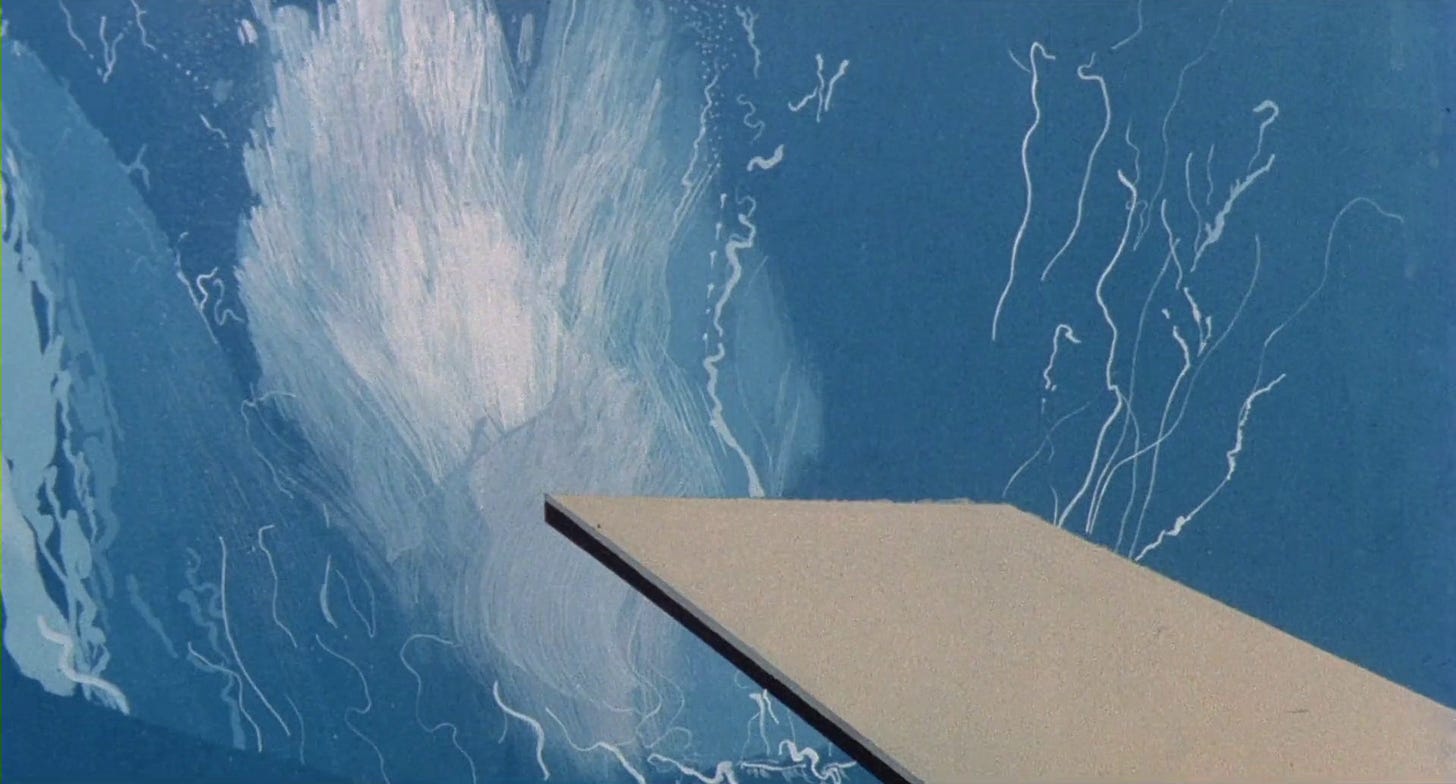

2. Quando digo que ele esteve anos a pintar piscinas (e o resto da vida a representá-las de uma maneira ou de outra: como nas colagens de polaroids que fez nos anos oitenta), estou a falar (é claro) da história de uma obsessão: por piscinas e por corpos nus. E também pela ideia de pintar a água: que é a exploração dos limites da pintura e da representação. Os corpos nus da California, primeiro: Hockney conheceu-os através da revista Physique Pictorial, que recebia em Londres. Foi lá que ele foi buscar os corpos que pintou em Domestic Scene, Los Angeles, de 1963. Os seus quadros são muitas vezes (como este) uma soma de coisas soltas (um jarro de lírios, um quase-telefone, uma poltrona amarela, uma mancha esquisita que sobe do tecido) e as casas (imaginadas ou não) fazem-se por acumulação de detalhes. Porque os espaços levam tempo: o tempo de olhar para várias coisas. Aqui, nesta curva de azul, parece que há água dentro da água: e a cabeça do chuveiro é outra flor aberta. Em 1964, já na Califórnia, Hockney pinta uma variação sobre o mesmo tema, Man in Shower in Beverly Hills. Esta casa (não sei bem porquê) dá-me a impressão de ser mais concreta, seja lá o que isso for: não há aqui perspetiva (Hockney vê uma limitação nesse lugar único do olho), mas os espaços sucedem-se em vários planos exagerados (o próximo e o afastado: a planta esconde os pés do homem, a sala vê-se ao longe). E nós parecemos estar à janela, a espreitar este corpo de barro. A água, neste quadro, é chuva e respingo: nas costas do homem, no chão. Em ambos os casos, nesta tela e na anterior, a água perderia leitura e significado se os corpos não estivessem lá: é a água que explica o corpo nu e vice-versa. O mesmo acontece nos quadros em que Hockney estuda o motivo da piscina. Contra as linhas retas das casas ao fundo (e, a meio do século XX, a Califórnia foi um laboratório da arquitetura modernista: das casas-rectângulo de aço e de vidro), as piscinas são caixas cheias de curvas: instáveis, movediças. O corpo nu é a pedra que racha a placidez da água.

3. A propósito de corpos nus, um em particular: o do artista Peter Schlesinger. Hockney conheceu-o em 1966, em Los Angeles, na universidade onde estava a dar aulas (Schlesinger é dez anos mais novo). Hockney desenha-o, fotografa-o: ama-o. No ano em que o conhece, pinta-o neste quadro, a sair de uma piscina:

Guarda-se o belo instante: que é como um nascer do sol. Quando tempo durou esta erupção (este contra-mergulho)? Quanto tempo demorou a água a descer-lhe pelas costas e a ser piscina outra vez? Ao mesmo tempo, para onde é que ele está a olhar? E por é que há luz a chover nas vidraças?

4. Em 1971, o realizador Jack Hazan começa a rodar um filme sobre a vida e a obra de Hockney, que tem o nome de uma das suas telas mais conhecidas: A Bigger Splash.

Hazan filmou Hockney e as pessoas à volta dele durante três anos, entre 1971 e 1973. Mas não é, verdadeiramente, um documentário: é um filme estranhíssimo, meio documento, meio fantasia. Este artigo lembra que a partir dos anos sessenta, com filmes como Dont Look Now, de D. A. Pennebaker, e Gimme Shelter, de Albert e David Maysles e Charlotte Zwerin, o documentário começa a virar-se para figuras como Bob Dylan ou os Rolling Stones (respetivamente): figuras conscientes da sua imagem pública e cuidadosas na construção dessa imagem. O cinema direto (que pressupunha o livre-trânsito da câmara, o olho puro nos bastidores) tentava furar a tela (outra vez a tela) em que se pintava essa imagem. Assentava num contrato simples, o da invisibilidade da câmara (para que o retratado não desse por ela, ou fingisse que não dava): com isso, esperava revelar o que estava escondido. David Hockney era uma dessas figuras públicas, uma perseguição dos jornais: também por causa da sua sexualidade. Uma vez, no aeroporto de Londres, confiscaram-lhe um maço de revistas pornográficas e ele meteu o governo ao barulho: não descansou enquanto não lhas devolveram. Como desmontar esse desafio, essa cuidada construção? Hazan faz o susto de qualquer artista (Hockney odiou o filme ao princípio): põe os quadros a responder ao pintor, a imaginar-se sozinhos, a fugir-lhe ao controlo. Numa sequência, que o filme monta como um sonho de Hockney, vemos o corpo de Peter Schlesinger, nu, líquido, a nadar num campo azul. Quando ele sai da piscina (alto, americano, belíssimo), está dentro de outro quadro do pintor: um retrato de uma mulher na sua jaula de vidro (uma cena de caça). O que quer o sonho dizer? O filme (sabe-se depois) acompanha o fim da relação de Hockney e Schlesinger. Acompanha, também, a pintura deste quadro:

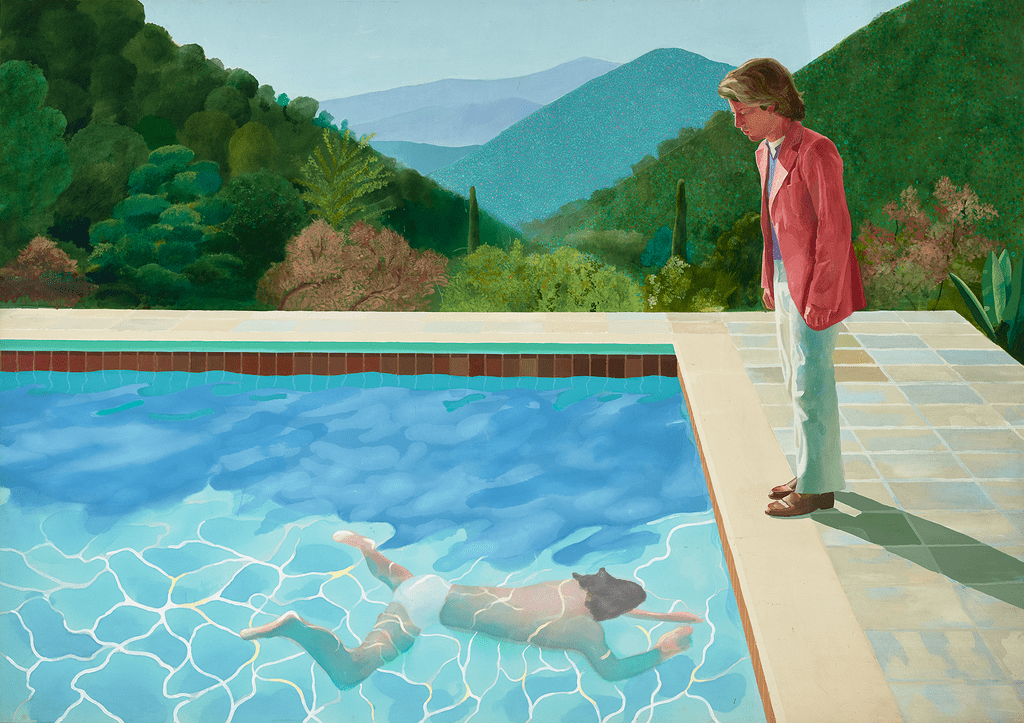

Vemos no filme que Hockney faz uma primeira versão do quadro, que depois abandona: até voltar a tentar, desta vez com Schlesinger em pé, de casaco rosa (levemente inclinado: em esforço). Dentro da piscina está outro homem, não sabemos quem. Foi por isso que mais tarde se disse que esta seria a imagem de um fim: o amor teria passado de mão. Schlesinger recusa essa leitura. Seja como for, com o correr dos anos, ele deixa de ser apenas o corpo olhado, o corpo nu: passa a ser o corpo vestido, o corpo que olha para a piscina. Cinco anos depois de se separarem, Hockney volta a pintar Schlesinger e parece estar a pintar outro homem: o rosto fechado, o laço, o corpo dobrado. Onde está o homem lindo, comprido, dos primeiros quadros? (Para onde foi o amor?) Importa lembrar que aqueles primeiros retratos de sol, por muitos problemas que tenham (e têm, provavelmente, porque Hockney despe alguns corpos e não outros: mas é um homem a pintar o seu desejo), se tornaram parte da nossa linguagem secreta, da nossa imaginação: são o mundo que vimos, são a nossa pequena história da arte. Mais de trinta anos depois das imagens acima, Almodóvar filma uma cena em La mala educación que é aqueles dois quadros que Hockney pintou de Peter Schlesinger (ambos os corpos: o que olha e o que é olhado). E quando, em 2015, Luca Guadagnino refez o (maravilhoso) La piscine (1969), de Jacques Deray (a piscina como lugar do amor e do ciúme), deu-lhe o título da tela de Hockney: A Bigger Splash. Se dúvidas houvesse: David Hockney é o nosso poeta das piscinas.

5. Vamos lá então, algumas piscinas de Hockney:

6. E agora (para acabar) a triste verdade desta carta: e deste passeio pelo meu museu imaginário. Eu não sei nadar. É uma das muitas coisas que o meu corpo não sabe fazer. Isso significa que, infelizmente, nunca vou ser um espirro de branco suspenso no ar, nem um daqueles corpos partidos e repartidos pelo vidro da água. Nunca vou ser um daqueles corpos nus a sair da piscina com luz a escorrer-lhes pelas costas. Nunca vou ser um corpo a secar ao sol, com pérolas pousadas na pele, um dos corpos que Hockney pintou como os cubistas pintavam os lados das casas: sólidos, planos, feitos de cor e de sombra. Nunca vou ser uma lição de geometria. (Pobres máquinas estas, os corpos de cada um, mais cabeça do que corpo: cheios de dores e de limites e de medos, cheios de imagens reais ou imaginadas. Cheios de falhas por onde a água pode entrar ou sair. Pobre corpo o meu.) Será que sou (mesmo) incapaz de nadar? Provavelmente não: teria de ser um corpo que não pode não ir ao fundo (é esse o peso maior: o que tira o ar dos pulmões). Mas serei capaz de ser capaz de nadar? Isso já é outra coisa. Passamos a vida a aprender coisas sobre os nossos corpos, sobre o que eles sabem ou deixam de saber fazer, sobre os nossos corpos como espaços de ação ou de inação, e convencemo-nos da verdade do que aprendemos: ou melhor, do que dizemos a nós próprios. Que este verão sirva para reaprendermos os nossos corpos: a sua liquidez, a sua beleza, as suas possibilidades. Encham uma piscina na cova de um braço e deixem-na assim: a ferver ao sol.

Boa semana,

r