1. «Conhecimento» em francês diz-se «connaissance»; sempre que penso que «nascimento» é «naissance», acho uma pena que, por um triz, não tenhamos criado em português a palavra «co-nascimento»: o conhecimento como «nascimento acompanhado».

Ando há algum tempo para escrever sobre o VIH e a SIDA ou, mais especificamente, sobre a pouca literatura que temos em Portugal desse tema ou, ainda mais especificamente, de como esta frase, tantas vezes repetida – mesmo por mim –, acrescenta muito pouco à discussão. Vejam, por exemplo, o documentário português A arte no tempo da sida (João Osório 2011) e não levarão muito mais do que isso. De cada vez que reduzimos a questão a um «fez-se pouco», não nos esforçamos por mencionar o pouco que se fez. É esta a minha pequenina tarefa hoje: deixar escrito (por que não aqui) o pouco que guardei do pouco que se fez – para que possa servir a alguém.

Nota inicial: Não vou escrever sobre transmissão ou prevenção nem tão pouco sobre a teoria das metáforas da Sontag, que a Quetzal acaba de reeditar em português. Para conselhos e muita informação, sigam Emanuel Caires da página Eu tenho VIH ou Carmo Gê Pereira ou, claro, falem com o pessoal médico que vos acompanha.

2. Quem nos pôs as imagens que temos na cabeça? Sim, os jornais, sim, os cartazes, os panfletos, e.

Na teoria: Leo Bersani (Is the Rectum a Grave? And Other Essays, 1987), Randy Shilts (And the Band Played On: Politics, People & The AIDS Epidemic, 1987), Susan Sontag (A sida e as suas metáforas, 1989), Mirko Grmek (História da sida, 1990), David France (How to Survive a Plague, 2016) ou Sarah Schulman (Let the Record Show: A Political History of ACT UP New York, 2021).

Ou a escrita autobiográfica (ensaios, crónicas ou diários) de David B. Feinberg, Hervé Guibert, Derek Jarman, Sean Strub, Lou Sullivan ou David Wojnarowicz (de quem, em breve, a editora portuguesa Barco Bêbado traduzirá um livro, ainda por revelar).

Ou a ficção de Larry Mitchell (The Terminal Bar, 1982), Armistead Maupin (Babycakes, 1983), Edmund White (The Farewell Symphony, 1997), Michael Cunningham (The Hours, 1998), Allan Hollinghurst (The Line of Beauty, 2004) ou Rebecca Makkai (Os otimistas, 2018).

Ou o teatro de Larry Kramer (The Normal Heart, 1985), Copi (Une visite inoportune, 1988), Jean-Luc Lagarce (Juste la fin du monde, 1990) ou Tony Kushner (Angels in America, 1991).

Ou a poesia de Thom Gunn (The Man with Night Sweats, 1992) e as duas antologias que mais me custa não poder ter na Livraria aberta: In the Life: a Black Gay Anthology, por Joseph Beam em 1986, e Brother to Brother: New Writings by Black Gay Men, por Essex Hemphill em 1991, cujos índices rapidamente se acabariam por confundir com uma secção de necrologia de jornal.

Ou, claro, o cinema, provavelmente o contacto mais próximo que a maioria de nós teve com o tema. Se pensarmos que 1981 é o ano zero nos Estados Unidos, basta ir a 1983 para encontrar logo as primeiras reportagens, documentários e filmes para televisão, feitos frequentemente do ponto de vista biográfico. Queria muito falar-vos de Tongues Untied (Marlon Riggs 1989), Poison (Todd Haynes 1991), Les nuits fauves (Cyril Collard 1992), Silverlake Life: The View from Here (Peter Friedman e Tom Joslin 1993), a minha cena preferida de Philadelphia (Jonathan Demme 1993) e tantas de Rosa von Praunheim. Ou dos mais recentes Paris 05:59: Théo & Hugo (Olivier Ducastel e Jacques Martineau 2016), 120 battements par minute (Robin Campillo 2017) e Plaire, aimer et courir vite (Christophe Honoré 2018) – curiosamente todos franceses. Mas a lista é interminável. E, por muito que eu goste delas, o melhor que posso fazer é sugerir-vos que espreitem o livro publicado pelo festival de cinema Queer Lisboa, O vírus-cinema: cinema queer e VIH/sida, organizado por António Fernando Cascais e João Ferreira.

3. Quando «sida» e «literatura portuguesa» se juntam na mesma frase, o mais certo é alguém estar a citar o poema de Al Berto, mas, antes e depois, houve romances e contos e poemas e filmes e peças de teatro que trouxeram a doença para o texto como acontecera, noutros tempos, com a peste, a tuberculose ou o cancro (e, se de facto o fizemos em menor número com a sida, poderíamos perguntar-nos porquê).

Com a ajuda do livro do festival Queer, consegui perceber que, pelo menos, desde 1993 há cinema em Portugal sobre o tema. Entre outros, retirei de lá estes títulos:

, Nunca mais te livras de mim (Pedro Sena Nunes 1993)

, Mal (Alberto Seixas Santos 1999)

, Doutor Estranho Amor: ou como aprendi a amar o preservativo e deixei de me preocupar (Leonor Areal 2005)

, Very Small Living Things (Jonathan Franco 2006)

, Efeitos secundários (Paulo Rebelo 2011)

, E agora? Lembra-me (Joaquim Pinto 2013).

Só conheço o último (poderíamos perguntar-nos porquê) e adoro-o.

Olhando para o teatro, fico um pouco desconsolado: afinal só em 2021 André Murraças publicou A última noite em que dançámos juntos. Mas não desesperem. Em ficção, e ao contrário do que já li, não foi preciso esperar por 2011 para termos Última paragem, Massamá de Pedro Vieira. Veja-se Guilherme de Melo (Como um rio sem pontes, 1992; trinta anos e já completamente dissipados do meio editorial português, autor e títulos) ou Rui Nunes (o escritor da doença, de todas as doenças, neste caso com o poderosíssimo título roubado a Wilfred Owen, Que sinos dobram por aqueles que morrem como gado?, 1995). E também: Richard Zimler (publicou Unholy Ghosts em 1996, mas só em 2020 o traduziu para português como Insubmissos), Álamo Oliveira (Já não gosto de chocolates, 1999), António Lobo Antunes (Que farei quando tudo arde?, 2001; a partir da mesma história real que viria a inspirar João Pedro Rodrigues a fazer o filme Morrer como um homem em 2009). E outros: Teolinda Gersão, Eduardo Pitta. Só Melo, Nunes e Oliveira, com três romances publicados nos anos 90, deitariam por terra a ideia de que a sida não teve impacto na literatura portuguesa. Mas, se já me conhecem, sabem que ainda falta perguntar aos poetas.

4.

aqueles que têm nome e nos telefonam

um dia emagrecem – partem

deixam-nos dobrados ao abandono

no interior duma dor inútil muda

e vorazarquivamos o amor no abismo do tempo

e para lá da pele negra do desgosto

pressentimos vivo

o passageiro ardente das areias – o viajante

que irradia um cheiro a violetas nocturnasacendemos então uma labareda nos dedos

acordamos trémulos confusos – a mão queimada

junto ao coraçãoe mais nada se move na centrifugação

dos segundos – tudo nos faltanem a vida nem o que dela resta nos consola

a ausência fulgura na aurora das manhãs

e com o rosto ainda sujo de sono ouvimos

o rumor do corpo a encher-se de mágoaassim guardamos as nuvens breves os gestos

os invernos o repouso a sonolência

o evento

arrastando para longe as imagens difusas

daqueles que amámos e não voltaram

a telefonar.

Este é o tal poema «sida» de Al Berto, publicado no último livro Horto de incêndio de 1997 (o autor morreu nesse mesmo ano). Contudo, ainda que não tenhamos tido em Portugal um Caio Fernando Abreu ou Herbert Daniel como o Brasil, um Hervé Guibert ou Michel Foucault como França, do ponto de vista de uma maior contaminação (a palavra é propositada) entre vida e obra, podemos e devemos ainda salientar o trabalho poético de Joaquim Manuel Magalhães (A poeira levada pelo vento, 1993; Alta noite em alta fraga, 2001; que só não são mais conhecidos porque o poeta decidiu substituir em 2010 todos os seus livros por novas versões – não explico isto aqui, perguntem-me depois se não souberem), mas também os poemas «Hospital Curry Cabral» de Armando Silva Carvalho, em Lisboas: roteiro sentimental de 2000, e «As flores do mal em 1983» de Gastão Cruz, em Existência de 2017.

Acima de tudo, quero deixar-vos aqui um poema que descobri por mero acaso em setembro e que tenho fotografado no telemóvel desde então, à espera do momento certo de vo-lo dar. Esta história, como já perceberam pelos últimos pontos, está a ser contada por homens, se não total quase exclusivamente (poderíamos perguntar-nos porquê; excepção seja feita à bailarina Teresa Fabião). Mas não ficaria de consciência tranquila se não vos contasse que, em 1987, dez anos antes do famoso poema de Al Berto, antes de muito do que referi até agora, uma mulher portuguesa, Eduarda Chiote, publicou o poema «Calúnia» em A preços de ocasião:

Recrudescem incêndios.

Sob o sopro dos ventos, os homens são vagas

de papéis.Confortáveis, os casais instalam-se na

telenovela.Ninguém escuta o gemido da mãe que acaba de perder

três filhos.Fala-se de sida

e um cheiro quente habita a noite transpirada.

Teme-se, nos urinóis, o transporte de sémen e

infecção.Uma criança chora. Severamente

e em lágrima excessiva,

que este filme não é para a sua idade.Recrudescem incêndios,

as fábricas defuntas,

o terrorismo de um pastor entendido em quarentena.Multiplicam-se as desgraças

e o gelado esplendor dos fraudulentamente vivos,

que o país está desgraçado – dizem.

5. Exorcizada a minha irritação sobre perdermos tempo a dizer que há pouco em vez de darmos a ler esse pouco, ainda há uma outra questão, em que nunca tinha pensado antes de ver Deus tem aids (Fábio Leal e Gustavo Vinagre 2021). É que, ainda hoje, apesar de terem passado 40 anos, quando pensamos em VIH e SIDA pensamos em imagens das décadas de 80 e 90. Pensamos no Variações e no Viegas, pensamos no Klaus Nomi, no Rock Hudson e no Freddie Mercury, pensamos no Cazuza e no Renato Russo, pensamos num moribundo numa cama de hospital, esquelético, com lesões no corpo, pensamos numa sentença de morte.

É muito importante continuar a contar a história de há quarenta anos, e tantas pessoas parecem ignorá-la. A arte feita hoje ainda tem essa preocupação, a série inglesa It’s a Sin e a americana Pose, a peça do Murraças ou o projeto de João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira, do ano passado, que reutilizou a edição do jornal português Tal&Qual de outubro de 1983 com a manchete «SIDA já chegou», tudo isso tem uma importância imensa, do ponto de vista da fixação histórica. Falta, no entanto, o resto.

Falta contar a história de quem vive hoje com o vírus ou a doença. Com todos os avanços na ciência (não tão rápidos como os que conseguimos num ano para a covid), hoje ficar infetado é um problema de saúde, já não uma sentença de morte. Pergunto: quantas pessoas positivas conhecem? Sabem que elas têm empregos e rendas e amigos e jantam fora e viajam e têm relações (a cena entre o Joaquim Pinto e o Nuno Leonel no filme ali de cima é da maior importância)? Desde 2016 que se sabe que I=I (Indetectável = Intransmissível, em inglês U=U, Undetectable = Untransmissible; o que significa que, se, sob tratamento, a carga viral não for detetada em testes, ninguém infeta ninguém). E isto foi uma descoberta revolucionária. Para todas as pessoas que tinham medo de refazer as suas vidas, pensar de novo em amar ou simplesmente ter intimidade ou contacto sexual.

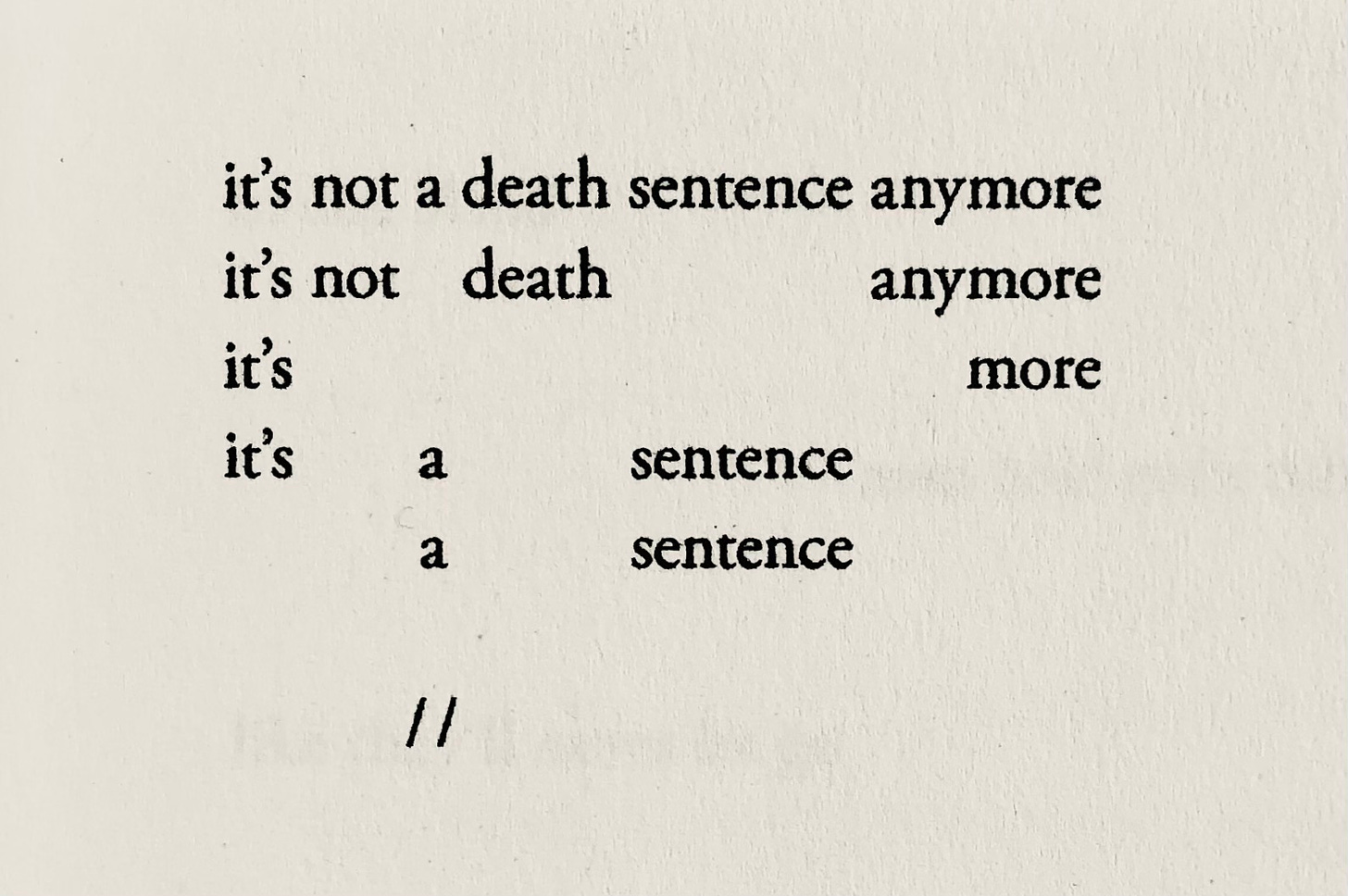

A minha carta de hoje não tem uma imagem precisamente por isto. Por muito que os adore, não quero dizer o que acabei de dizer e pôr uma foto do Robert Mapplethorpe, um quadro do Keith Haring, o jardim do Derek Jarman ou um recorte da AIDS Quilt (que se não conhecem preparem os corações e vejam aqui em pormenor). A imagem teria de ser de 2023. Por isso, hoje é mesmo só frases. E, para fechar, um poema recente de Danez Smith, pessoa não-binária e VIH positiva:

6. Perguntei a um amigo que mensagem não poderia deixar de passar com este texto. Ele disse-me «testagem e bom senso». Sentir-me-ia hipócrita se vos dissesse isso assim, sem mais, sem contexto. Eu nunca fiz um teste na vida. Mas não ouçam o que eu digo, ouçam-no a ele.

Nota final: Esta é a informação que tenho para vocês a esta data e agradeço imenso que me escrevam com outras que tenham, que a complementem. Lembremo-nos que aconteceu sempre mais do que aquilo que sabemos.